Smart Meter 2025: Welche Kosten bei intelligenten Solarzählern entstehen

Definition: Smart Meter im Kontext erneuerbarer Energien

Ein intelligentes Messsystem erfasst Energieverbräuche digital und übermittelt diese automatisiert an Netzbetreiber oder Energieversorger. So wird eine nahtlose Einbindung von Photovoltaik, Windkraft oder Speichersystemen in moderne Stromnetze ermöglicht. Zudem schafft die kontinuierliche Datenerfassung die Grundlage für dynamische Tarife, netzdienliche Steuerung und eine optimierte Nutzung erneuerbarer Energien im Echtzeitbetrieb.

Smart Meter 2025: Anwendungen für eine nachhaltige Energiezukunft im Haushalt

Digitale Stromzähler gelten als Schlüsselinstrument der Energiewende. Sie sorgen für mehr Transparenz, höhere Effizienz und eröffnen neue Möglichkeiten der Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie. Durch die intelligente Erfassung von Verbrauchs- und Einspeisedaten ermöglichen sie eine gezielte Steuerung der Energieflüsse im eigenen Zuhause.

- Sichtbare Verbrauchsprofile: Stromnutzung wird minutengenau aufgezeigt – für bewussteren Umgang mit Energie.

- Solarstrom gezielt nutzen: Die Kombination mit PV-Anlagen erlaubt eine exakte Bilanzierung von Eigenverbrauch und Einspeisung.

- Speicher effizient laden: Akkus und Batteriespeicher lassen sich automatisiert auf optimale Ladezeitpunkte ausrichten.

- Wärmepumpe smarter betreiben: Betrieb kann auf Sonnenstrom oder Niedrigtarifzeiten abgestimmt werden.

- Intelligente Haushaltssteuerung: Geräte können zeitgesteuert oder bedarfsorientiert zugeschaltet werden.

Smart Meter: Merkmale digitaler Messtechnik für eine nachhaltige Energiezukunft

Die Energiewende braucht Daten – präzise, transparent und in Echtzeit. Intelligente Messsysteme, auch Smart Meter genannt, schaffen die notwendige Transparenz zwischen Erzeugung, Verbrauch und Einspeisung aus erneuerbaren Quellen. Sie ermöglichen nicht nur eine zeitgenaue Verbrauchserfassung, sondern eröffnen auch neue Spielräume für Lastmanagement, flexible Tarife und die Integration dezentraler Energieerzeuger.

| Digitale Verbrauchserfassung | Erfasst Strom-, Gas- oder Wasserverbrauch in kurzen Intervallen (z. B. 15 Minuten) |

| Zwei-Wege-Kommunikation | Sendet und empfängt Daten zwischen Zähler, Netzbetreiber und Endkunde |

| Displayanzeige | Zeigt aktuellen Verbrauch, historische Daten und Tarife direkt am Gerät an |

| Datensicherheit | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach BSI-Vorgaben für Schutz personenbezogener Daten |

| Fernzugriff | Zählerstand kann ohne Vor-Ort-Termin online abgerufen werden |

| Integrierte Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway) | Vermittelt sicher zwischen Zähler und externen Marktteilnehmern (z. B. Anbieter, Netzbetreiber) |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | |

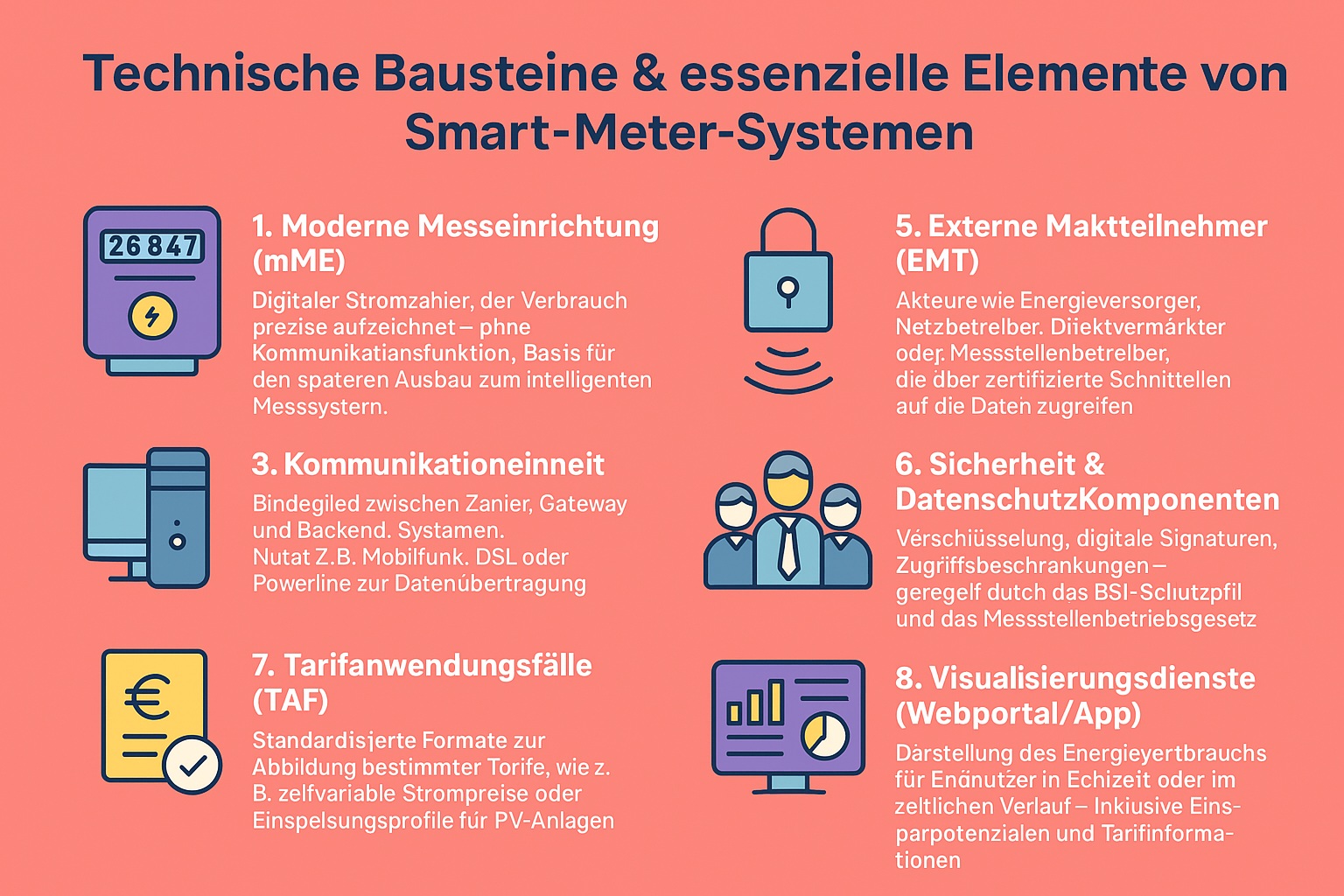

Elemente intelligenter Messsysteme: Technologische Bausteine für die Energiewende

Im Zuge des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Dezentralisierung der Energieversorgung gewinnen intelligente Messsysteme an strategischer Bedeutung. Sie sind ein Schlüssel zur Flexibilisierung von Netzen, zur Integration von Photovoltaik und Windkraft sowie zur transparenten Verbrauchssteuerung. Die nachfolgenden technischen Elemente bilden die Grundlage eines modernen Smart-Meter-Systems:

1. Digitale Verbrauchszähler (mME)

Erfassen den Energieverbrauch sekundengenau und ersetzen analoge Geräte. Sie verfügen über keine Kommunikationseinheit, sind jedoch ausbaubar zum intelligenten System.

2. Smart Meter Gateway (SMGW)

Das zentrale Verbindungselement zwischen Zähler und digitaler Infrastruktur. Es übernimmt die gesicherte Datenkommunikation mit Netzakteuren.

3. Datenkommunikationseinheit

Verbindet Gateway und externe Systeme über mobile Netze, Powerline oder Festnetztechnologien. Ermöglicht die Fernübertragung der Messdaten.

4. Datenverarbeitungssysteme & SMGW-Administratoren

Hintergrundsysteme zur Archivierung und Auswertung. Zuständig für rechtssichere Abläufe, Authentifizierung und Kommunikationssicherheit.

5. Marktakteure mit Datennutzung (EMT)

Energieversorger, Direktvermarkter oder Netzbetreiber greifen datenschutzkonform über zertifizierte Schnittstellen auf die Messwerte zu.

6. IT-Sicherheitsstruktur und Datenschutz

End-to-End-Verschlüsselung, Zugriffsschutz und Signaturen. Die Anforderungen sind durch das BSI-Schutzprofil und das MsbG rechtlich geregelt.

7. Tarifmodule und TAFs

Ermöglichen flexible Tarife und Netzsteuerung: von dynamischen Preismodellen bis zur Einbindung von Einspeiseanlagen.

8. Visualisierung & Nutzerzugang

Webportale oder Apps zeigen Energieflüsse, Verbrauchstrends und Einsparpotenziale – ein wichtiger Schritt zur aktiven Teilnahme an der Energiewende.

Smart-Meter-Funktionen: Basis für erneuerbare Energieintegration und dezentrale Versorgung

Intelligente Messsysteme spielen eine zentrale Rolle bei der Transformation zu einem klimafreundlichen Energiesystem. Sie erfassen nicht nur den Stromverbrauch in Echtzeit, sondern unterstützen aktiv die Integration dezentral erzeugter Energie aus Photovoltaik, Windkraft oder Speichern. So ermöglichen sie ein Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch auf lokaler Ebene.

Wichtige Funktionen moderner Smart Meter:

- Echtzeit-Datenerfassung für transparente Verbrauchsübersicht

- Automatisierte Ablesung zur Vermeidung manueller Prozesse

- Flexibilisierung durch dynamische Tarife bei variabler Stromerzeugung

- Anbindung von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wallboxen

- Netzdienliche Steuerung durch bidirektionale Kommunikation

Vorteile intelligenter Messsysteme: Smart Meter als Schlüsseltechnologie für erneuerbare Energien

Intelligente Stromzähler sind zentrale Bausteine der Energiewende. Sie ermöglichen es, erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik effizienter zu nutzen, Eigenverbrauch zu optimieren und Stromflüsse intelligent zu steuern. In einem dezentralen Energiesystem übernehmen Smart Meter 2025 eine tragende Rolle – als Bindeglied zwischen Erzeugung, Verbrauch und digitalem Energiemanagement.

1. Echtzeit-Einblick in Erzeugung und Verbrauch

Smart Meter liefern minutengenaue Daten über den Energieverbrauch und die Einspeisung – ideal für Betreiber von Solaranlagen zur besseren Eigenverbrauchssteuerung.

2. Automatisierte Datenerfassung statt manueller Ablesung

Verbrauchs- und Einspeisedaten werden digital erfasst und übermittelt – das reduziert Aufwand, minimiert Fehler und erhöht die Abrechnungsgenauigkeit.

3. Nutzung variabler Strompreise bei erneuerbarer Überschussproduktion

Wenn viel Wind- oder Solarstrom eingespeist wird, sinken die Börsenpreise – Smart Meter helfen, davon automatisch zu profitieren.

4. Optimierung der Eigenverbrauchsquote bei PV-Anlagen

Durch präzise Messdaten lassen sich Batteriespeicher und steuerbare Verbraucher gezielt ansteuern – für mehr Autarkie.

5. Beitrag zur Netzstabilität bei dezentraler Einspeisung

Smart Meter helfen, Schwankungen durch Wind und Sonne frühzeitig zu erkennen – eine Voraussetzung für ein stabiles, flexibles Netz.

6. Grundlage für intelligente Steuerung von Wärmepumpen & Ladeinfrastruktur

Die Messsysteme ermöglichen die zeit- und netzdienliche Ansteuerung von Verbrauchern – im Einklang mit der Verfügbarkeit grüner Energie.

7. Klimaschutz durch bewussten Umgang mit Strom

Transparente Verbrauchsdaten fördern sparsames Verhalten und tragen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei – lokal und systemweit.

Smart Meter und ihre Nachteile: Was bei der Energiewende oft unter den Tisch fällt

Intelligente Messsysteme sollen die Energiewende beschleunigen, Verbrauch transparent machen und Lastspitzen ausgleichen. Doch trotz ihres technischen Potenzials gibt es erhebliche Hürden. Gerade im Zusammenspiel mit Photovoltaik, Wärmepumpen und dezentralen Speichern zeigen sich strukturelle Schwächen – von der unklaren Wirtschaftlichkeit bis zu fehlenden Tarifanreizen. Dieser Überblick benennt die wichtigsten Kritikpunkte aus Sicht von Praxis, Regulierung und Technologie.

Obwohl Smart Meter ein Baustein der Energiewende sind, tragen viele Haushalte die Kosten allein. Die jährlichen Grundgebühren übersteigen bei geringem Eigenverbrauch oft den tatsächlichen Nutzen.

2. Datenschutzprobleme bei Echtzeitdaten

Die lückenlose Erfassung von Verbrauchsprofilen im Minutentakt ermöglicht Rückschlüsse auf Alltagsroutinen. Für viele Nutzer steht dies im Widerspruch zur Idee einer selbstbestimmten Energienutzung.

3. Intransparente Kommunikationstechnologie

Technische Begriffe wie CLS-Schnittstelle oder TAF 10 sind kaum vermittelbar. Auch Fachleute kritisieren die mangelnde Offenheit gegenüber unabhängigen Systemlösungen.

4. Fehlender Anreiz für Eigenversorger

Wer mit Solaranlage und Speicher bereits autark wirtschaftet, hat oft wenig Mehrwert durch Smart Meter – wird aber dennoch zur Installation verpflichtet.

Zwar ermöglichen Smart Meter theoretisch flexible Stromtarife, doch bislang fehlen marktweite Angebote. Die versprochene Dynamik lässt auf sich warten.

6. Regionale Lücken in der Infrastruktur

In vielen ländlichen Gebieten funktioniert die notwendige Datenkommunikation nur unzuverlässig. Das untergräbt das Ziel einer flächendeckenden Energietransparenz.

7. Bürokratische Umsetzung erschwert Tempo

Genehmigungs- und Zertifizierungsprozesse dauern zu lange. Insbesondere kleinere Anbieter kämpfen mit regulatorischer Überforderung.

8. Unklare Effizienz für das Gesamtsystem

Die tatsächliche Wirkung von Smart Metern auf Energieeinsparung und Netzstabilität ist bislang nicht klar belegt – besonders im Verhältnis zum Aufwand.

Smart Meter 2025: Was führende Hersteller für eine netzdienliche Energiewende bieten

Dezentrale Stromerzeugung, Eigenverbrauchsoptimierung und Sektorkopplung sind ohne intelligente Zähler nicht umsetzbar. Führende Hersteller setzen auf modulare Systeme, die Stromflüsse aus PV-Anlagen, Speichern und E-Fahrzeugen dynamisch erfassen und steuern. Doch welche Smart Meter halten regulatorische Vorgaben ebenso ein wie digitale Standards? Und welche Lösungen sind auch für kleinere Installationen wirtschaftlich attraktiv?

| Landis+Gyr | Schweiz | Smart Meter, Grid Intelligence | Marktführer, hohe Kompatibilität, Langzeit-Erfahrung | Stadtwerke, große Energieversorger | vollständig konform |

| Sagemcom Dr. Neuhaus | Deutschland | Smart Meter Gateways, Kommunikation | BSI-zertifizierte Gateways, Fokus auf Datensicherheit | Rollouts in Deutschland | vollständig konform |

| EMH metering | Deutschland | Moderne Messeinrichtungen, SMGW | Innovative Hardware, starke deutsche Marktpräsenz | Kommunale Versorger, Netzbetreiber | vollständig konform |

| Iskraemeco | Slowenien | Messsysteme, Datenplattformen | Flexible Lösungen, IoT-ready | Europaweit, zunehmend in Deutschland | konform mit europäischen Standards |

| Diehl Metering | Deutschland | Multispartenmessung (Strom, Wasser, Gas) | Starke Integration & Plattformangebote | Stadtwerke, Gebäudemanagement | konform, hohe Systemintegration |

| Quelle: Eigene Recherche, ein Auszug | |||||

Smart Meter im Kostencheck: Was Haushalte & Erzeuger 2025 bei der Digitalisierung der Energiewende erwartet

Intelligente Messsysteme sind ein Schlüsselelement für die Integration erneuerbarer Energien. Sie ermöglichen nicht nur Transparenz im Verbrauch, sondern auch die aktive Steuerung von Lasten und Einspeisung. Doch was kostet diese Technologie im Detail – und wer trägt welche Aufwendungen? Der Überblick zeigt, wo Investitionen notwendig sind, welche Folgekosten entstehen und wie Förderungen oder gesetzliche Vorgaben die Wirtschaftlichkeit beeinflussen.

1. Installationsaufwand

Messstellenbetreiber übernehmen in der Regel die Erstmontage. Je nach technischer Umgebung liegt der Aufwand bei 30–100 €, bei komplexer Infrastruktur auch darüber.

2. Laufende Betriebskosten

Abhängig vom Jahresstromverbrauch und laut gesetzlicher Preisobergrenzen:

- bis 2.000 kWh: max. 20 €/Jahr

- bis 6.000 kWh: max. 40 €/Jahr

- bis 10.000 kWh: max. 60 €/Jahr

- ab 10.000 kWh: max. 100 €/Jahr

Anbieterabhängig können Zusatzfeatures den Preis erhöhen.

3. Zusatzfunktionen & optionale Services

Erweiterte Angebote wie Energie-Dashboards, Verbrauchsanalysen oder Smart-Grid-Anbindungen verursachen laufende Kosten von 1–5 €/Monat.

4. Förderungen & staatliche Unterstützung

Einige Programme unterstützen gezielt die Einführung von Smart Metern im Zusammenhang mit Solaranlagen oder Batteriespeichern.

5. Kosten-Nutzen-Analyse

Größere Verbraucher, Betreiber von PV-Anlagen oder Wärmepumpen profitieren am deutlichsten. In kleinen Haushalten steht der gesamtgesellschaftliche Nutzen (Transparenz, Netzstabilität) oft im Vordergrund.

Wichtiges bei der Integration von Smart Metern in Energiesysteme mit erneuerbaren Quellen

Intelligente Messsysteme sind zentrale Bausteine einer dezentralen Energiewende. Doch ihre erfolgreiche Einführung hängt nicht nur von Technik und Preis ab – entscheidend sind auch strukturelle, rechtliche und gesellschaftliche Faktoren:

1. Kompatibilität mit dezentralen Energiesystemen

Smart Meter müssen sich nahtlos mit Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern oder Kleinwindkraft verbinden lassen. Offene Schnittstellen und standardisierte Protokolle ermöglichen sektorübergreifende Kommunikation.

2. Langlebigkeit und technische Weiterentwicklung

Die Geräte müssen zukünftige Anforderungen, wie neue Tarifmodelle oder Lastverschiebung, abdecken können. Firmware-Updates und Erweiterbarkeit sorgen für Investitionssicherheit.

3. Akzeptanz bei Prosumenten

Privatpersonen, die selbst Energie erzeugen, brauchen klare Informationen über Nutzung, Datenschutz und Mehrwert. Transparente Kommunikation stärkt das Vertrauen in die Technologie.

4. Fachliche Qualifikation im Handwerk

Die Installation komplexer Systeme erfordert Know-how in Elektrotechnik und IT-Sicherheit. Schulungen und Zertifikate sichern den Qualitätsstandard im Feld.

5. Netzführung im Zeitalter volatiler Einspeisung

Echtzeitdaten aus Smart Metern helfen Netzbetreibern, Lasten dynamisch zu steuern und Einspeisung aus Wind oder Sonne effizient auszubalancieren.

6. Neue Geschäftsmodelle für dezentrale Versorgung

Smart Meter schaffen die Basis für flexible Stromtarife, Nachbarschaftsmodelle oder virtuelle Kraftwerke – ein Innovationsmotor für Anbieter und Genossenschaften.

7. Koordination beim bundesweiten Rollout

Gerade bei Einbindung von Eigenversorgern erfordert der Rollout eine abgestimmte Logistik, zuverlässige Kommunikation und einheitliche Schnittstellen.

8. Anpassungsfähigkeit an neue Vorschriften

Regelwerke für Smart Metering entwickeln sich rasant – Systeme müssen schnell auf gesetzliche Änderungen reagieren können, etwa bei EEG-Novellen oder Datenanforderungen.

10 häufige Fragen zum Einsatz von Smart Metern in der Heiztechnik

In Heizsystemen sorgen Smart Meter für Transparenz, Effizienz und digitale Abrechnung. Ob Wärmepumpe, Fernwärme oder Mieterstrommodell – die folgenden Fragen bringen Licht ins Dunkel komplexer Systeme.

1. Welche Daten erfasst ein Smart Meter im Heizsystem?

Energieverbrauch, Zeitverläufe, Lastprofile – teilweise auch Temperaturen, wenn Sensorik angebunden ist.

2. Können Wärmezähler und Strom-Smart-Meter kombiniert werden?

Ja, über zentrale Energiemanagementsysteme können beide Messarten zusammengeführt und ausgewertet werden.

3. Wie hilft das bei der Heizkostenabrechnung?

Verbrauchsgenaue Daten verbessern die Transparenz und ermöglichen individuelle Tarife.

4. Funktioniert das auch in Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten?

Ja, jede Einheit erhält einen eigenen Zähler – zentrale Systeme koordinieren Datenfluss und Verteilung.

5. Welche Vorteile bietet das für Wärmepumpen?

Lastmanagement, Effizienzüberwachung und Optimierung des Eigenverbrauchs – insbesondere in Verbindung mit PV.

6. Was ist bei der Integration in Smart-Home-Systeme zu beachten?

Die Kompatibilität zu offenen Standards wie KNX oder Modbus sollte geprüft werden.

7. Können Heizsysteme automatisch angepasst werden?

Ja, z. B. durch witterungsabhängige Steuerung oder zeitgesteuerte Reduktion – basierend auf Verbrauchsdaten.

8. Welche Einsparpotenziale ergeben sich?

Bis zu 15 % weniger Energieverbrauch durch optimierte Steuerung und Nutzerfeedback.

9. Wie beeinflussen Smart Meter die Förderfähigkeit von Heizsystemen?

In vielen Programmen (z. B. BEG) wird die Kombination aus digitalem Metering und EE-Technik positiv berücksichtigt.

10. Sind separate Kommunikationsleitungen nötig?

Nein, meist erfolgt die Datenübertragung über Powerline oder Mobilfunk – ohne zusätzliche Kabelverlegung.

Fazit: Smart Meter als Fundament der erneuerbaren Energielandschaft

Die Integration erneuerbarer Energien stellt neue Anforderungen an die Steuerbarkeit und Transparenz von Energieflüssen. Intelligente Messsysteme übernehmen dabei eine Schlüsselrolle – vorausgesetzt, sie erfüllen die technischen, organisatorischen und regulatorischen Anforderungen.

Smart Meter sind mehr als nur digitale Stromzähler – sie sind unverzichtbare Bausteine für die Umsetzung einer dezentralen, flexiblen und klimafreundlichen Energiezukunft. Ihre Fähigkeit, Echtzeitdaten bereitzustellen, ermöglicht nicht nur die Integration fluktuierender Quellen wie Wind und Sonne, sondern schafft auch die Grundlage für innovative Geschäftsmodelle: Von dynamischen Tarifen über Community-Strom bis hin zu virtuellen Kraftwerken. Voraussetzung für eine erfolgreiche Einführung ist jedoch die konsequente Standardisierung, Akzeptanzförderung bei den Endnutzern sowie eine enge Verzahnung mit Fachhandwerk, Netzbetreibern und Politik. Nur durch ein ganzheitliches Zusammenspiel aller Akteure lässt sich das volle Potenzial intelligenter Messsysteme im Kontext der Energiewende ausschöpfen.